日期: 2019/03/13

石船山,

大泽张村一座独具特色的小山!

本土女作家黄文婷

向大家讲述她故乡这座小山的故事!

仰望石船山 谭剑华摄

在我的故乡大泽张村,有一座不高却独具特色的山,名叫石船山。

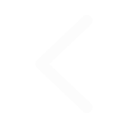

前世是水中石,今生是山上船。一块凌驾山巅的船形巨石,注定了石船山的神秘与灵气。

石船山,横亘大泽张村与潮透村之间,其名已被载入史志,可称一方名山。明嘉靖《广东通志初稿》记载“上有大石如船”,明万历《新会县志》记载“上有巨石,如船浮动”。这块形状似船的大石头,既是石船山的标志,也是石船山传奇的缘起。张村人喜欢将石船山简称为船山。

石船的船头 小蔓摄

童年时代的我,眼中的世界只有张村这么大,曾经以为石船山就是全世界最高的山峰了。走出张村才明白,山外有山,石船山只是张村最高的山。而登过泰山与黄山之后,更知船山之小。然而,船山在我心中依然占据着不可替代的地位,因为它毕竟是故乡的山,也是我认识的第一座历史悠久的山峰。

我对船山的最初印象,伴随着野餐的快乐。那时张村学校每逢秋季都举行野餐活动,组织学生到船山煮一顿野餐。我们就像过节一般雀跃,从家里带上铁锅、碗碟等厨具,以及大米、油盐、猪肉、蔬菜等食材。在石船山脚的船山古寺附近安顿下来后,我们分散于一条山溪的两边,以石头搭炉,以树枝点火,以山泉淘米,忙得不亦乐乎。饭后或在溪边玩泼水,或在山坡摘山稔,直到野餐结束还意犹未尽。

我小时候所亲历的船山最热闹的日子,则是两年一遇的“秋割”,张村人俗称“割长草”。船山长着茂盛的野草,经过两年的封山禁割之后,野草长得颇高。那个年代张村人主要依靠稻草与山草煮饭,船山割草便成为张村人生活中的一件大事。每到割草之日,天未亮透,起早摸黑的村民便带上扁担、草绳与镰刀,纷纷涌向石船山。于是,船山便出现了千人割草的盛大场面。那一幕山草萋萋、人声鼎沸的情景,我至今记忆犹新。船山野草是大自然对张村人的恩赐,朝朝暮暮,点燃了船山下千家万户的炊烟。

神秘的石船

船山野餐的快乐,船山割草的热闹,都已成为岁月匆匆翻过的一页。小学毕业后,我穿山越岭,到船山背面的潮透村寄宿求学。犹记得一个飘雨的黄昏,突然想家了,便站在大泽中学的门口,遥望烟雨凄迷的船山,思念着被船山挡住的亲人。

我的豆蔻年华是在船山下度过,期间最美好的往事莫过于船山望日出了。当时的初中语文课本里有一篇巴金散文《海上日出》,我们的语文老师梁东明曾在张村学校任教,是一位有船山情怀的老师。为了让我们这些山里的孩子亲身感受一场壮丽的日出,不辞劳苦地带领我们登上石船山顶欣赏日出。年过半百之后,我已经淡忘了其中的细节,却深刻地记得同学们激动地围在石船旁边等待日出的情景,也记得太阳出来时船山上突然响起的一片欢呼声。梁东明老师用他的相机为我们拍下了几张珍贵的“石船留影”。正是这次登山,让我有了初见石船的缘分。石船其实就是一块长方形的巨石,一端酷似船头,另一端则似断裂的船尾。船山归来,我们都写了命题作文《船山日出》。

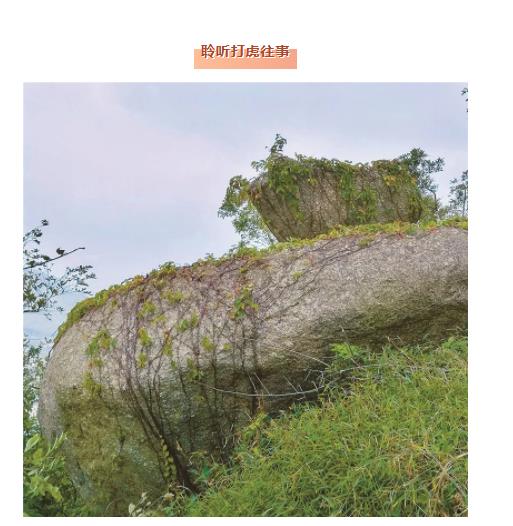

船山秋笛 黄乃叠摄

我长大后在城里安居乐业,偶尔亦回到船山脚下,或于池塘钓鱼,或于果园摘果,却有30余年没登过船山了,心里一直怀着再登船山的愿望。去年深秋的一个周末,我与张村学校的师兄师姐相约船山古寺,并实现了重登船山的梦想。这也是我第一次从张村这边的山脚登山,沿途欣赏了土名俗称为“蟾蜍石”与“聚仙石”等天然奇石,心里便感叹张村的祖先真会为船山的石头取名字。也曾站在蔓藤缠绕的悬崖边上,胆颤心惊地俯瞰过传说中名为“渔翁撒网”的美景。猛然转身之际,额头差点碰着了筑于树枝上的一个鸟巢。在船山偶遇一个鸟巢,着实是一场惊喜。

登船山还有一种惊喜,就是沿途不断遇见漂亮的花花草草,当中既有我小时候常见的映山红、盲梗蔗、鬼针草,还有经师兄指点才认识的一点红、鬼灯笼、五指毛桃等草药。这些草药,勾起了我对曾祖父的回忆,于是向同伴讲述曾祖父与船山的缘分。我的曾祖父名叫黄利,人称“昌茂公”,是民国时期的乡村医生,他经常独自登上船山采草药,特别擅长用船山草药治疗民间的疑难杂症,船山周边的村庄都留下他行医的足迹,据说曾用土名为“船山仙草”的草药治好了大姚乡一位长者的恶疾。同伴听了,笑说要睁大双眼,努力寻找“船山仙草”。可惜我们只找到狗尾草,没找到仙草。

由于船山原来的山路早就被野草掩盖了,再加上被台风吹倒的树木横七竖八地躺在山上,更增添了我们登山的难度。幸好一位师兄带备了柴刀,一路上披荆斩棘,为我们当开路先锋。另一位曾经有过“船山放牛”经历的师兄不断为我们鼓劲:“不要放弃,很快就到顶了。”几经艰难,我们终于登上山顶,却仍然未见石船踪影,只好继续寻找。刚大步跨过一道山沟,忽然听到了一阵悠扬的笛声。原来,一直行走在前方为我们探路的两位师兄已经率先找到了石船,其中一位师兄站在石船旁边吹响了喜乐的笛声,为我们加油。

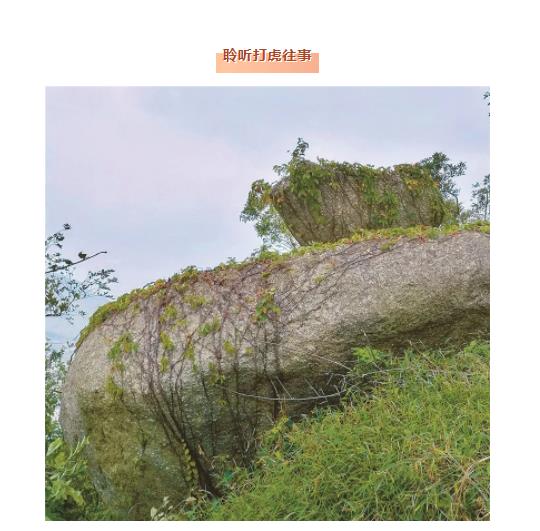

终于见到久违了的石船!激动过后,我蹲下来,仰望着横空的巨石,犹如天外飞来的仙舟,蔓藤缠绕的船头,片片绿叶随风飘摇,充满了野趣。这一刻,秋色撩人,山风轻吹,师兄的一曲秋笛,更惹人心醉。我像一位久别还乡的游子,依偎在石船的怀里,久久舍不得离开。对于祖祖辈辈登临过的船山来说,今日的我,不是过客,而是归人。

我抚摸着石船船尾上的一个缺口,蓦然想起明代万历《新会县志》对石船的记载“上有大石如船,传有村妇浴其中,为雷所击,石亦震落一角云。”对于这巨石缺失的一角,我更相信此乃天生的残缺,也欣赏自然界雕刻的缺憾之美。自古好物不完美,石船亦然。

这石船,自古以来承载着多少人的福址与乡愁!依着石船,念及自己过往数十年常常被外面的世界或遥远的风景所牵引,闯南走北,却一直忽视家乡的船山,顿时倍觉惭愧。其实所有的诗与远方,都如过眼云烟,望尽千帆之后,还是近在眼前的石船最亲切啊!

船山古寺的石柱 谭剑华摄

石船的船尾,朝着张村一个名叫旧宅的小村落。那里曾经发生过一段鲜为人知的红色往事。1943年初秋的一个深夜,在石船山下的张村旧宅,某间小屋闪烁着一盏微弱的煤油灯,两位热血沸腾的青年正对着墙上所挂的一面红旗庄严宣誓,秘密加入中国共产党。接着,党组织在旧宅成立了一个地下联络站,这两位党员分别担任站长与联络员,多次冒着生命危险开展地下工作,为张村留下了一段光荣的历史。

我十几年前釆访过抗日老战士谢悦,他知道我是张村人,在讲述抗日往事时特别提到石船山这个地方。他在1945年元旦发生的“松山战役”中受了重伤之后,被战友连夜转移到石船山下的一座古庙养伤,热心的村民釆摘船山草药为他的伤口止血,并请来民间医生为他治疗枪伤。而谢悦当年养伤的古庙,就是隐藏于林间的“船山古寺”。船山古寺始建于明代,因庙里供奉民间神医李广,周边的村民亦称它为“李广庙”。船山古寺虽经历数度废兴,依然香火不绝,不仅是张村人的祈福圣地,也吸引不少外地人慕名而来。

见证船山古寺香火鼎盛的两根长石柱,如今却横卧于几棵参天古树之下。不知它是倒于战火还是倒于人祸,它以躺着的姿势出现眼前,让我在惊讶之中看清了时间的荒凉与残酷。抚石细看,隐约可见石柱上有阴刻的字迹,用井水洗去岁月积淀的尘埃,我看出了其中的“石船普渡”四字,其余的字难以辨认。凭着船山古寺的历史,我估计这两根石柱所刻的,就是从前船山古寺的一副禅意楹联。据一位张村长者说,旧的船山寺于1958年被毁,拆下来的建筑旧料用于建设大泽公社的会堂,后来,张村人通过民间集资方式重建了目前所见的寺庙。

重建的船山寺,收藏了一块阴刻“船山之津”四个字的石匾,这是从前的船山古寺遗留下来的历史文物。传说“船山之津”是由船山古寺中的老和尚亲自题写,可惜没有落款,难以考证。寺中石匾的字迹,与山上石船的缺口,都成为神秘的未解之谜。

船山一景 梁美玲摄

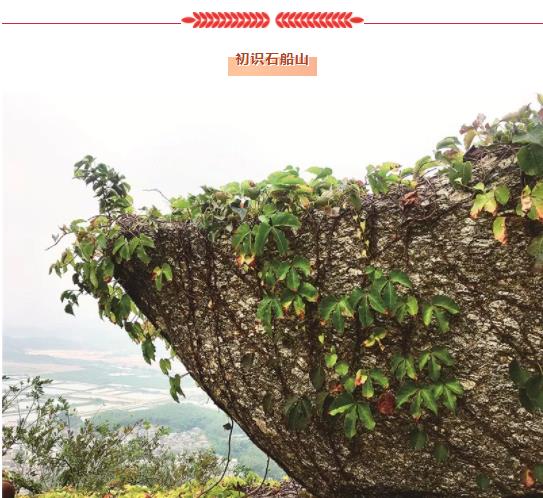

张村和潮透村,仅仅隔着一座船山的距离,两地村民皆视神奇的石船为吉祥之物。从潮透那边登船山,半山可见一块形如房屋的大石头,石头有天然洞口,传说这是船山老虎的藏身之处,因此被潮透人称为“老虎屋”。船山出现过老虎,并非只是传说。2018年8月22日,我坐在船山脚下的潮透村委会,聆听了87岁的村民周文钦口述潮透村民追打老虎的往事。

抗日战争期间,潮透村一些村民被日军威迫着上石船山挖战壕,打地洞,也许因此惊动了老虎屋里的老虎。某日凌晨,一只大老虎突然从石船山跑下来了,见到老虎的村民吓得惊恐万丈。有人立刻敲响了铜锣,告知村民“老虎进村”的坏消息,呼吁村民注意安全。在紧急关头,村里的更夫毫不犹豫地扛起一支七九步枪追打老虎,沿途数十位村民也纷纷加入打虎的行列,或扛着锄头,或举着扁担,或拿起石头,田野间杀声冲天。打虎的村民一直追到石船山脚,结果,老虎就在众目睽睽之下朝着张村旧宅的方向逃跑了。当年还是孩童的周文钦,亲眼目睹村民追打老虎的混乱场面,因为惊心动魄,所以终生难忘。关于船山老虎的传说与事实,终于在一位亲历者的回忆里吻合了。

今日船山,风光依旧,石船安好,草木茂盛。

船山下的丰饶土地,从前盛产远近闻名的“船山黄烟”与“张村黑豆”,如今又种出了深受新会人喜爱的“船山脐橙”。人们习惯将这种长在石船山下的脐橙,称为“张村橙”。随着张村橙的声名远播,越来越多的人知道,清甜可口的张村橙,产自风光秀美的船山。

去年晚秋时节,我与友人在船山下的池塘散步,遇见夕阳西下,秋水无澜,芦苇摇曳。我随意采撷了一束芦花,犹如捧着一束船山记忆,带着满怀暖意返回会城。也许,某一夜就会梦回船山,梦里又见山上石船凌空,山下芦花飞舞。

无论身在何处,我都深深祝福故乡的船山,风雨无恙,万物生长。

来源:新会侨报社(作者/黄文婷)